Nur einem Monat vor dem wichtigsten Moment in seiner politischen Laufbahn ist Xi Jinping spurlos verschwunden. Weder in den Fernsehnachrichten noch in den Parteizeitungen tauchte der 69-Jährige mehr auf. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Gerüchte kursieren: China-Experten spekulierten offen über einen Militärputsch, Aktivisten wähnten den Generalsekretär der Kommunistischen Partei im Gefängnis. Kommentarlos tauchte der wohl mächtigste Mann der Welt nach elf Tagen Funkstille wieder auf. Mit Maske im Gesicht und seiner ikonischen marineblauen Funktionsjacke weihte Xi Jinping eine Ausstellung ein. Dabei mahnte er seine Bevölkerung, auf einen „neuen Sieg des Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften“ hinzuarbeiten.

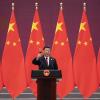

Kurz vor dem 20. Parteikongress in Peking an diesem Wochenende ist mehr als deutlich, dass Xi Jinpings dritte Amtszeit nur mehr Formsache ist. In Windeseile hat der mächtigste Staatschef seit Mao sein Heimatland radikal umgestaltet und seine Macht gefestigt – stets getrieben von der historischen Mission, das Reich der Mitte zu alter Größe zurückführen.

Ein Erlebnis in seiner Kindheit prägte Xi Jinping

Dabei gibt es wohl weltweit keine andere Personen von solch politischer Tragweite, über die die Öffentlichkeit gleichzeitig so verschwindend wenig weiß. Um Xi zu verstehen, muss man die Erzählungen der Parteipropaganda verlassen und tief in die Archive blicken. Etwa auf jenen Tag im Jahr 1966, als der damals pubertierende Xi im Innenhof der zentralen Parteischule Pekings eingesperrt wurde.

Ein paar unachtsame Worte gegen die damals beginnende Kulturrevolution reichten aus, um dem 13-Jährigen eine harte Lektion zu erteilen: Wie ein enger Vertrauter von Xis Vater später in seinen Memoiren niederschrieb, hievten an jenem Tag Maos Rotgardisten den Heranwachsenden auf eine Bühne, setzten ihm einen 30 Kilogramm schweren Eisenhut auf den Kopf und erniedrigten ihn mit einem öffentlichen Demütigungstribunal. Besonders perfide: Auch Xis Mutter, die ebenfalls im Publikum stand, musste unter Zwang bei den Hasstiraden mitmachen, während die Rotgardisten ihren Sohn niederschlugen.

Wie also kann jemand, dessen Familie von einem unmenschlichen System derart zerstört wurde, später dessen Spitze erklimmen? Wieso droht Xi, der unter der exzessiven Machtfülle eines alternden Diktators litt, nun selbst in die Fußstapfen Maos zu treten?

Sein Vater war rechte Hand von Mao – und wurde dann verstoßen

1953 wird Xi Jinping in der behüteten Welt des Pekinger Regierungsviertels geboren. Die Familie lebt in einer bewachten Wohnanlage, beschäftigt einen eigenen Chauffeur samt sowjetischem Importauto, hat ein Kindermädchen und einen Privatkoch. Sein Vater, Xi Zhongxun, ist die rechte Hand Maos. Seite an Seite kämpfen sie für die kommunistische Revolution. 1959, also zehn Jahre nachdem Mao die Volksrepublik China ausgerufen hat, wird er für seine Loyalität belohnt und zum stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt.

Doch zu Beginn der 60er Jahre steht der alternde Mao nach einer katastrophal fehlgeschlagenen Industrialisierungspolitik massiv unter Druck: Der „Große Sprung nach vorn“ endet in der wohl größten Hungersnot der modernen Menschheitsgeschichte. Im Inneren des Pekinger Parteiapparats rumort es, und der zunehmend paranoide Mao wähnte an jeder Ecke eine Verschwörung. 1962 wird auch Xis Vater geschasst und in ein Arbeitslager gesteckt.

Es braucht wenig Fantasie, um sich die Folgen einer solchen Traumatisierung vor Augen zu führen: Die gesamte Familie ist innerhalb weniger Wochen von der Parteielite zum gesellschaftlichen Abschaum erklärt worden. Während viele aus jener Generation mit der Partei brechen oder ins Ausland emigrieren, entscheidet sich Xi Jinping für das Gegenteil. Psychologisch würde man ihm wohl eine Art Stockholm-Syndrom attestieren: Um nie mehr Opfer des Systems zu werden, nahm er die Denkweise der Täter an.

Xi Jinping bekämpfte die Korruption mit brutalen Mitteln

In den Folgejahren ist der junge Erwachsene von dem Gedanken besessen, zu beweisen, was für ein vorbildlicher Kommunist er sei. Nach Maos Tod wird sein Vater rehabilitiert. Mit dessen Starthilfe beginnt Xi Jinping seine Karriere als Privatsekretär bei einem hochrangigen Militäroffizier. Dank sauberer Weste und eiserner Arbeitsdisziplin klettert er die Karriereleiter der KP nach oben. 2012 wird er vom Parteikomitee zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewählt. Mit brutaler Konsequenz räumt er die rasant wachsende, aber auch zutiefst korrupte Gesellschaft auf.

Über 100.000 Regierungsbeamte werden hinter Gitter gesteckt, manche von ihnen zu Todesstrafen verurteilt. Beim einfachen Volk genießt Xi große Beliebtheit. Auch der Jugend gefällt das neue, nationalistische Selbstbewusstsein, das Xi mit seinem Propagandaapparat initiiert. Der erstarkende Patriotismus fußt aber auch auf dem wirtschaftlichen Aufschwung.

Noch im Sommer, als sich Xi Jinping beim hundertjährigen Parteijubiläum umjubeln ließ, schien es, als ob er felsenfest auf dem Diktatorenthron sitzen würde. Doch seither mehren sich die Zeichen, dass er den Zenit seiner Macht bereits überschritten haben könnte.

Die "Null Covid"-Stratgie hat China in Schwierigkeiten gebracht

Zu viele Fehlentscheidungen in zu kurzer Zeit hat Chinas Staatschef getroffen: Das dogmatische Festhalten an „Null Covid“ hat das Land in eine Sackgasse aus Lockdowns und wirtschaftlicher Rezession geführt. Die bedrückende Isolation erinnert an die Zeiten Maos. Doch vor allem hat die gesellschaftliche Überwachung ein Ausmaß erreicht, welches selbst für patriotische Chinesen den Frust steigen lässt.

Gleichzeitig hat Chinas Chefideologe mit seiner drastischen Regulierungswelle die erfolgreichsten Tech-Konzerne des Landes geschröpft und die Volkswirtschaft um ihren innovativen Wachstumsmotor gebracht. Nicht zuletzt dürfte sein Schulterschluss mit Russland dem Land schon bald auf die Füße fallen. Die Loyalität zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin hat der Weltöffentlichkeit so deutlich wie nie zuvor vor Augen geführt, dass der Staatschef der Volksrepublik China eine Neugestaltung der Weltordnung anstrebt.

Wie beliebt Xi Jinping innerhalb der chinesischen Bevölkerung ist, lässt sich fast unmöglich eruieren. Wer offen Kritik übt, muss mit langen Haftstrafen rechnen. Doch nur drei Tage vor Beginn des Parteikongresses zeigte sich im Pekinger Stadtzentrum ein erster Riss in der nach außen heilen Fassade. Ein als Bauarbeiter gekleideter Chinese platzierte Protestbanner an einer viel befahrenen Straße. „Wir wollen Essen, keine PRC-Tests. Wir wollen Reformen, keine Kulturrevolution.“ Nach wenigen Minuten wurde der Mann festgenommen, im Internet verschwanden sämtliche Spuren seiner Aktion.